Das ist- noch nicht- der überarbeitete Blog-„Auftritt“ von Zettelskrom. Sondern der Versuch wieder regelmäßig zu schreiben und damit anzuknüpfen an die Zeiten, in denen es selbstverständlich war mit zehn Fingern den Tasten des Notebooks sanfte Anschläge zu entlocken. Stichworte gibt es reichlich und aktuelle Anlässe auch.

In dieser Woche startet in der ARD eine achtteilige Serie, in der eine fiktive Stadt alle Straftäter aus der JVA entlässt um sie zu resozialisieren. „Jeder will das Beste und riskiert Verschlechterung. Niemand ist frei von Vorurteilen, aber viele sind halt auch wahr“, konstatiert Jan Freitag in der „Süddeutschen“. „Und obwohl niemand voll im Unrecht ist, bleiben Rechthaberei so selten wie dramaturgischer Firlefanz oder bloße Behauptungen.“ Ein Lob.

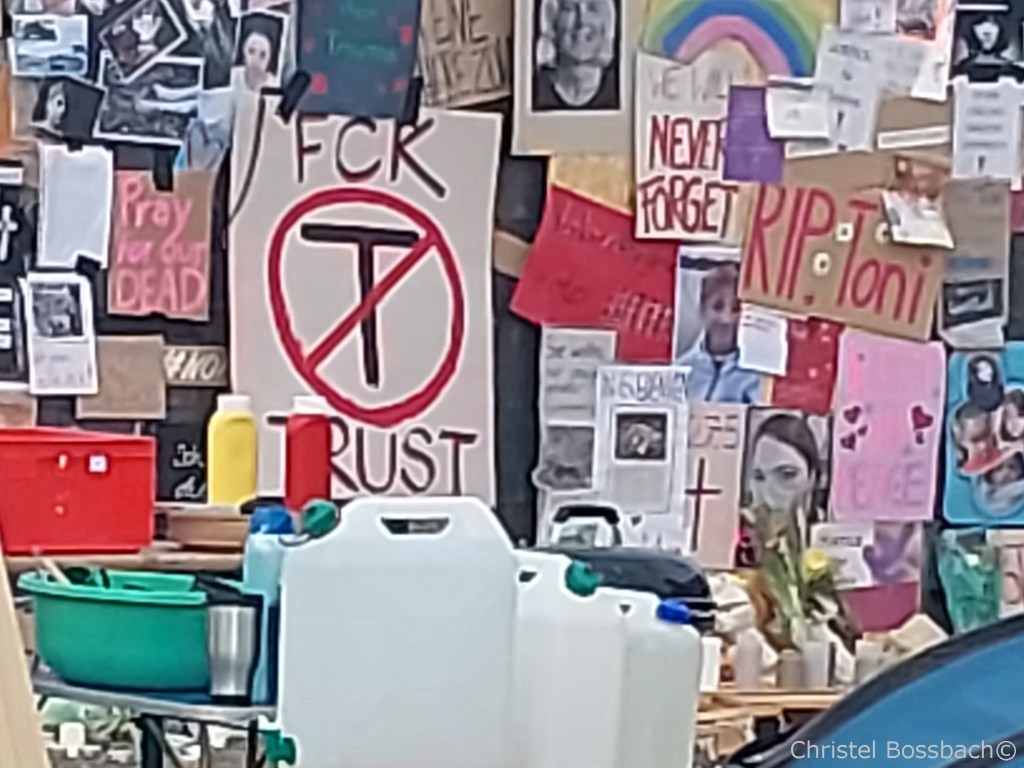

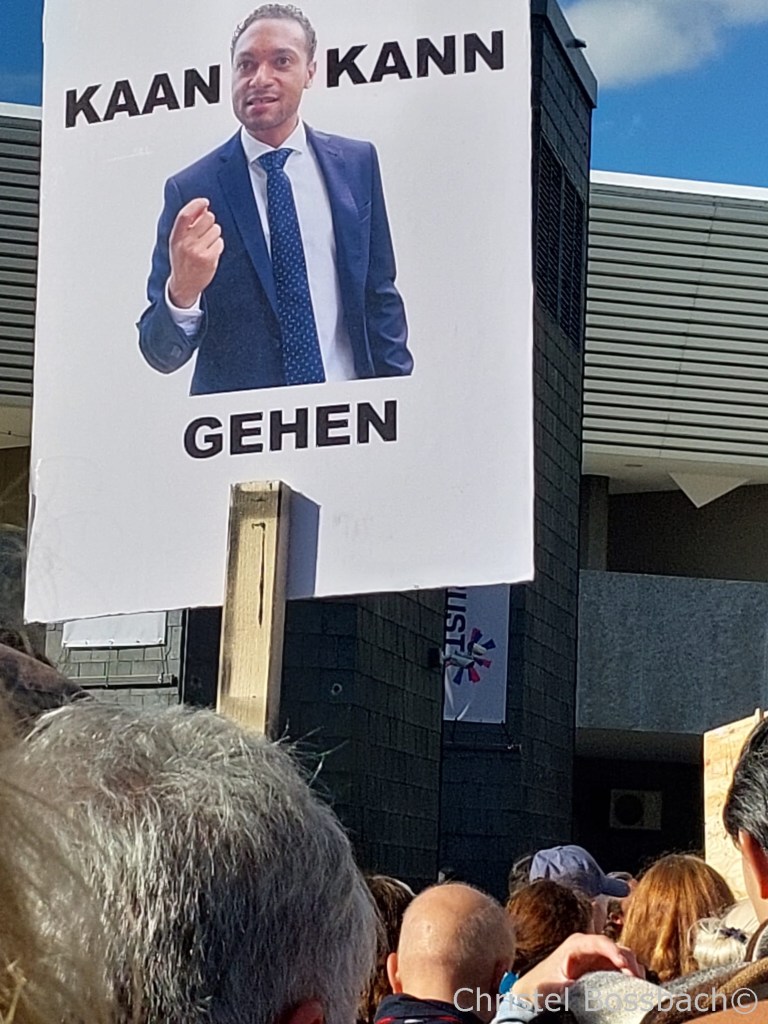

Im September 2023 war ich als Demonstrantin gebucht für Dreharbeiten in Leverkusen. 12 Stunden vor dem „Forum“, das als „Rathaus“ firmiert, gesichert durch Absperrgitter und Polizeibeamte – sehr echt. Am Rande des Platzes mit Handtüchern, Klamotten, leeren Flaschen und Protestplakaten ausstaffierte Zelte einer „Mahnwache“. Die Requisite verteilt an uns Buttons und Plakate mit Parolen. Per Megafon werden wir instruiert, was wir zu rufen haben. Geballte Empörung gegen ein Resozialisierungs-Projekt, das vom Bürgermeister und einer Wissenschaftlerin initiiert wird. Das örtliche Gefängnis wird geschlossen, die bisher Inhaftierten sollen durch Arbeit, Wohnung, Therapie und Begleitung wieder in die Gesellschaft integriert werden. Dagegen gibt es Einwände nicht nur von Opfern und deren Angehörigen, sondern nach Pannen eben auch von empörten Bürgerinnen und Bürgern. Ein Versuch des Bürgermeisters, am Absperrgitter das Gespräch mit der aufgebrachten Menge zu suchen, scheitert.

Wir Komparsen müssen immer wieder unsere Positionen wechseln. Später soll aus uns mithilfe digitaler Verfahren eine riesige Protestkundgebung Tausender werden. Immer wieder unsere wütenden Rufe, das wilde Schwenken der Plakate – perfekt, dass manche handgemalten Pappschilder Schreibfehler aufweisen. Mitunter ist es ermüdend. Spannend bleibt die Unterschiedlichkeit der Menschen neben mir, unsere kurzen Gespräche und die längeren während der Mittagspause. Aber ich spüre zunehmend Irritationen, weil mir die wütenden Stimmen zu viel werden und die Menge sich so rasch auf einen lautstarken „Schlachtruf“ einigen kann. Wo sind die Zweifelnden, die Ängstlichen, die Verletzten noch auszumachen in dieser brodelnden, nach vorne gegen die Gitter drängenden Masse? Warum suchen so viele die Nähe des Mannes, der sich als Anführer der Protestbewegung herausstellt und zu massiver Gewalt aufruft? Er führt einen „Marsch“ Richtung Stadtzentrum an.

Es gibt wenige Regie-Hinweise – und schon werden diejenigen, die weiter auf Diskussionen über eine Lösung setzen, an den Rand gedrängt und beschimpft. Schließlich bleibe ich mit einer der kleineren Gruppen kopfschüttelnd zurück. In meiner eigenen Kleidung stecke ich in der Rolle der aufgebrachten Demonstrantin und hätte doch lieber auf der Seite derjenigen gestanden, die sich für ein Gelingen des Projekts einsetzen. Nach diesem Drehtag bleibt die Erkenntnis, wie leicht Aufruhr angezettelt werden kann, wie einfach es ist, mit der Mehrheit zu brüllen und die Fäuste zu recken. Und dass ein Ausscheren einzelner aus der Masse sie verletzenden Beschimpfungen aussetzt. Sich der Menge zu entziehen, befreit aber auch und schafft andere Möglichkeiten.

„A Better Place“, eine Koproduktion der ARD mit Sendern in Frankreich und Österreich startet am 15.1.2025 mit zwei Folgen in der ARD und kann in der Mediathek abgerufen werden. CB