Der knappe Facebook-Eintrag und dieses Foto eines früheren Kollegen, der gemeinsam mit seiner Frau tagelang ohne Strom und Trinkwasser mit den Überschwemmungs-Folgen kämpft, machen neugierig.

Vor einigen Tagen war er gerade dabei, den Estrich aus Räumen im Erdgeschoss zu stemmen und sah aus dem Küchenfenster. „Eine junge, hübsche Frau und ihre Mutter fragten ganz vorsichtig meine Frau, ob sie uns etwas zu essen machen können.“ Warum diese Zurückhaltung wird in einem längeren Gespräch deutlich: „Wir sind ja Ausländer, und uns schlägt auch einiges an Hass entgegen. Da haben wir überlegt, können wir das machen? Aber wir haben uns dann getraut.“ Nach acht Tagen das erste warme Essen – „ein toller Nudelauflauf“. Es fließen Tränen. Förmlich umgehauen habe ihn und seine Frau dann, „dass sie sagten: Deutschland hat uns nach der Flucht so viele Chancen gegeben. Wir müssen einfach etwas zurückgeben.“ Es war reiner Zufall, an welchem Fenster die Frauen aus dem Irak ihre Unterstützung anboten. Wie auch zwei Vietnamesinnen, die anboten, Essen vorbeizubringen.

Vor einigen Jahren starb in einem kleinen Dorf der Mann der bisherigen stellvertretenden Bürgermeisterin. Sie hatte den Posten aufgegeben, um sich um ihn zu kümmern. Es war ein langer Abschied. Aber sie fand jeden Abend einen Topf mit Essen zum Aufwärmen vor der Haustür. Zubereitet von einer pakistanischen Familie, die dort heimisch geworden waren.

Manche wissen sicher, dass ich gerne koche und backe. Aber es gibt einige Rezepte, an die ich mich nicht herantraue. Ohne das genau begründen zu können. Aber es war immer ein großes Fest, wenn einmal im Jahr die Nachbarin mit einem ganzen Kuchenblech voller „Donauwellen“ an der Türe stand. Oder wenn im türkischen Feinkostladen mit Lamm Hack gefüllte Auberginen in der Theke liegen. Oder auf Madeira bei einem Fest auch wir die über dem Feuer gebackenen Brotfladen mit Kräuterbutter probieren können. Und eine Freundin mit Eismaschine ihre neuesten Kreationen zur „Blindverkostung“ vorbeibringt.

Ist das „Ambiente“ dann wichtig? Ob ein Stück Emaille am Topf abgeschlagen ist oder das Käsemesser mal schärfer war? Und was schmeckt den Hobby-Holzmachern am Samstag mitten im Wald besser als warme Fleischwurst in einem Brötchen verpackt aus dem Senf quillt? Ein Strauß Blumen und eine Kerze, zwei Campingsessel – auch so lässt sich ein Geburtstag feiern. Wenn es denn sein muss.

Worauf es wirklich ankommt, das erfahren gerade die Menschen, die von den Überschwemmungen betroffen sind. „Wir haben Strom, können telefonieren und schauen mal, wie alles weitergeht. Noch ist vieles unklar, auch, was die Versicherungen erstatten.“ Sicher ist für meinen Kollegen aber, dass es irgendwann ein großes Fest geben wird. Dann wird er Musik machen – ein Versand hat ihm gerade einen neuen Gitarren-Hals geliefert. Mehr als ein Hoffnungsschimmer sind auch die Menschen, die sie in der Katastrophe kennenlernten, der Zusammenhalt der Nachbarn, viele „neue Helden“.

Der Humor und der Sinn für Absurdes ist den beiden geblieben. „Das Bild der Katastrophe“ sei für ihn ein Foto vom Bofrost-Wagen, der liefern wollte, obwohl der Strom abgestellt und die Küche auf dem Müll gelandet war. Der Nudelauflauf für die zwei kam durchs Küchenfenster, das Rezept aus dem Irak.

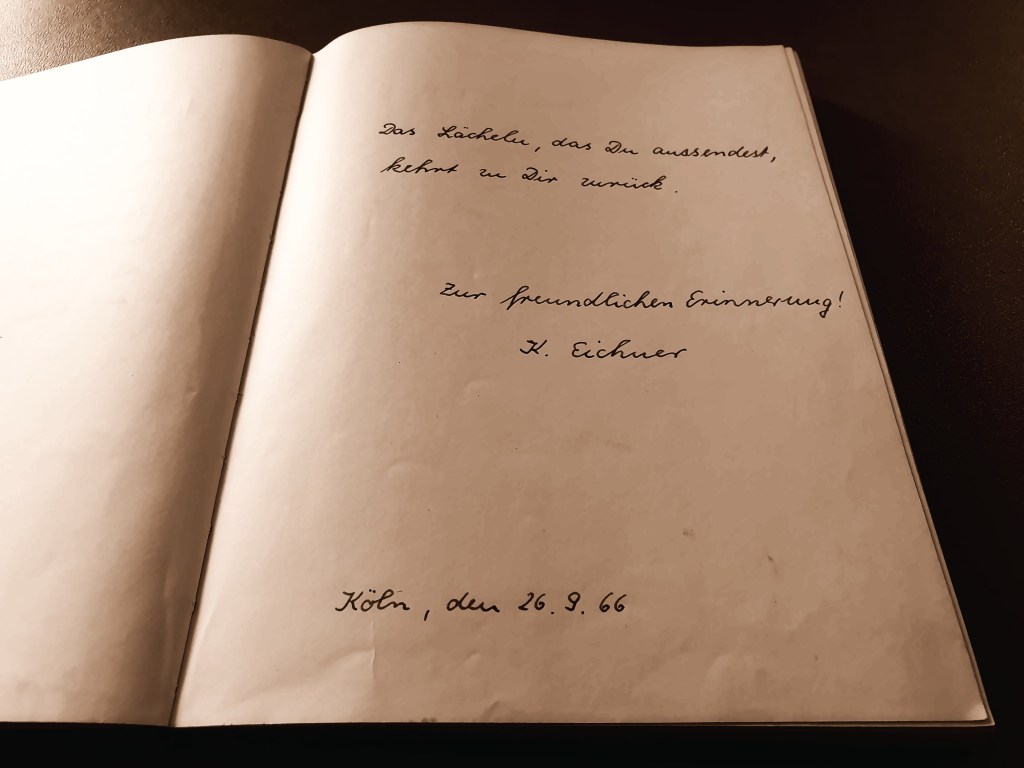

FUNDSACHE Poesie-Album

„Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück.“

Beim Aufräumen fällt mir mein altes Poesie-Album in die Hände. Ausgerechnet die Mitschülerin, die später Therapeutin wurde, mahnte mich zu Gottesfürchtigkeit und Bescheidenheit. Hochmoralisch und sicher irgendwo abgeschrieben sind die meisten Einträge.

Den Spruch, über das Lächeln, habe ich gegoogelt. Aus Indien soll er stammen, eine Lehrerin – ich weiß nicht mehr für welches Fach- hat ihn mir aufgeschrieben. Bis heute gefällt mir, dass er der Haltung „Wie du mir, so ich dir“ widerspricht. Denn da muss das Geschenk, die Einladung, die Hilfsleistung 1 : 1 als direktes Tausch-Geschäft erwidert werden. Ein Lächeln ist dafür zu flüchtig und kann viel weitere Kreise ziehen. Unerwartet und über Umwege kann uns Freude erreichen. Und selbst greifen wir anderen, vielleicht bislang völlig fremden Menschen unter die Arme. Oder bringen spontan etwas Essbares vorbei.